靴下選びに迷ったことがあるのは私だけでしょうか?もし、患者さんやご家族に「どんな靴下がいい?」と相談されたらどう答えますか?毎日着用している衣類のひとつ「靴下」を、健康維持のためにより有効活用できるポイントについてご紹介します。今回は、知ってそうで見落としがちな靴下の選び方に着目して、患者さんをはじめ看護師の私たちもすぐに活用できる情報をお届けします。

たかが靴下されど靴下

看護師が患者さんの靴下を履かせたり脱がせたりする場面は珍しくありません。さて、あなたが履かせた靴下はどんな靴下でしょうか。生地の厚さや伸縮性、形状、保温性などさまざま。しかし、何気なく靴下を選んでいると大変なことになってしまうかもしれません。ではどんな靴下を選べばよいのでしょうか。ここでは、対象を3つのグループにわけてお伝えします。

1.糖尿病の患者さんなど足にハイリスクがある方

おすすめの靴下は、縫い目のないシームレスソックス一択です。さらに言えば、締め付けも強すぎず色合いも白など薄い色がよいでしょう。

2.高齢者やむくみのある方

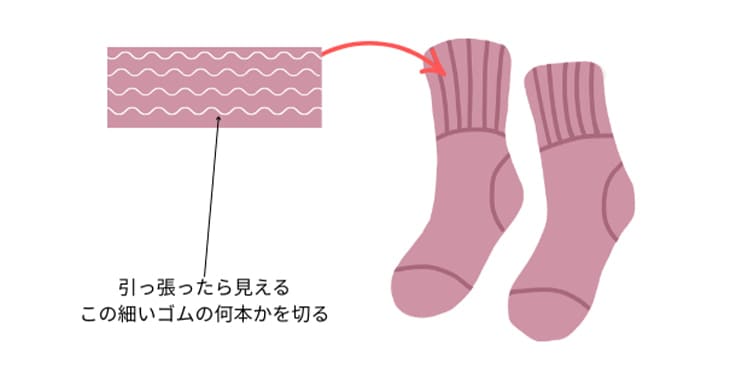

おすすめの靴下は、履き口をはじめ靴下全体が弛まない程度で締め付けが強すぎないものがよいでしょう。もし、入院患者さんのためにご家族が締め付けの強い靴下を用意したのなら、履かせる前にひと工夫を。例えば、履き口のゴムや履き口に切り込みを入れることで、締め付けを回避できます。ご本人やご家族には、靴下を切る前に一言声をかけられるといいですね。

3.健常な方

カバーソックスやサイズが小さめの靴下、パンスト、靴下の重ねばきなどはできるだけ避けたいところです。

対象ごとに選ぶべき靴下があります。今後の参考にしてみてください。

本当?靴下ってそんなに大事!?靴下を選ぶ理由

対象ごとに選ぶべき靴下がわかったところで、この章では適した靴下を選ぶ理由を解説します。

まず、糖尿病などハイリスクグループの場合です。

皆さんご存知の通り、糖尿病は「ハイリスク」と呼ばれ、基礎疾患を抱えた方々はとてもセンシティブです。靴下の縫い目や生地の重なりなどが刺激となって、足の傷や潰瘍形成のきっかけになりかねません。そのため、糖尿病などを抱えた「ハイリスク」な方にとっては靴だけでなく、靴下も十分留意して選択する必要があるのです。日本では好まれている足袋ソックスや5本指ソックスは、指と指の間に布が加わることで縫い目も増えます。糖尿病の患者さんにとって縫い目は基本禁忌です。縫い目による傷形成のリスクは可能な限り取り除く必要があります。足袋ソックスや5本指ソックスは本来避けるべきソックスだということを医療従事者は知っておかなければいけません。

また、シームレスソックスといって足部に縫い目が当たらないように作られている靴下があります。可能ならシームレスソックスで、なおかつ色の薄いものを選択して着用してもらうのがおすすめです。糖尿病やご高齢の方は皮膚に傷があっても痛みを感じていないケースが少なくありません。そのため、足に傷ができていることに早く気付けるよう、色の薄い靴下が最適なのです。白など色の薄い靴下であれば脱いだ時に靴下を見ることで、普段とは異なった汚れや足の変化に気づくことにもつながります。色の濃い靴下だと足の変化を見落とす危険性が高まります。そのため、足の潰瘍や切断を予防するためには、足を傷つける原因となりうる靴下を避け、足に傷を作らない靴下選びがとても重要です。

次に高齢者やむくみやすい疾患を抱えているグループの場合です。

履き口をはじめ足部の締め付けが強くないものがよいでしょう。足趾同士が圧迫された状態となり、傷や爪の食い込みを悪化させてしまったり、むくみに靴下の圧が加わることで足趾の動きを妨げてしまったりするため注意が必要です。ただし、治療や予防の目的で血栓予防弾性ストッキングの着用指示がある場合は、指示通りで構いません。ちなみに補足ですが、血栓予防弾性ストッキングは皮膚トラブルを招く恐れもあるため、正しい履かせ方と十分な観察が重要です。ご注意ください。

足部のむくみが強い時は靴のサイズも確認しましょう。足がむくんで大きくなると、靴がきつくて歩きづらくなります。もったいないと感じるかもしれませんが、靴が小さいと感じたらこまめに買い替えるのが重要です。また、むくんだ状態の皮膚は脆弱であり歩行時の足の安定感も低下しています。皮膚や足のトラブルを避けるためにも、転倒予防していきたいものです。

最後に健常者です。目立った身体の不調がなくとも、靴下の選び方や履き方はとても重要です。例えば、カバーソックスやサイズが小さめのソックス、パンストなどはつま先へのテンションが強くかかります。そのため、軽度の巻き爪の方でも着用靴下によるテンションで痛みや炎症の原因になりかねません。そのうえ靴下のテンションは足部全体にもかかるため、足趾の自由度は全体的に低下傾向にあります。足趾が使いにくいことで歩行や姿勢にも影響します。時には腰痛や膝痛のきっかけにもなることも。そのため、足部にテンションがかかりやすい靴下は避けることをおすすめします。着用する時は、履いた後に靴下のつま先箇所を軽くつまみ、弛まない程度に少し引っ張って足趾が動かせるゆとりを作ってみましょう。この一手間で足趾のストレスは軽減できるはずです。

また欧米では、健康な方でも横アーチを低下させる要因となる理由で、5本指靴下はおすすめしていないそうです。

爪と靴下と高齢者

ある日の朝、いつもと同じように清潔ケアのために訪室していました。高齢女性のもとに伺うと、かなり生地が厚く伸縮性の高い細身の靴下を履かれていたのです。脱ぐと靴下の縫い目が細部まで皮膚に刻印されているような状態。つま先に目を移すと、親指の横先端に発赤があります。もともとあった軽度の巻き爪による食い込み箇所の周囲も赤く腫脹。さらに示趾の爪が母趾にぶつかり傷ができていました。爪の切り方や伸び方にもよりますが、この事例では靴下によってつま先部分がギュっと寄せ集められ、足趾を圧迫していたことが要因だと考えられたのです。もしも、靴下を履かせた後に少しつま先方向に引っ張っていたら、もう少しゆったりした靴下だったら、傷を作ることなく回避できたかもしれない。そんな事例でした。

まとめ

つい、コスパやデザインに目が向きがちな靴下。しかし、自分に合った靴下ひとつで生活のQOLが向上する可能性を秘めています。とはいっても、私たちは生活の中でさまざまな場面に対応しなくてはなりません。靴下の特性や個々の身体の特徴、起こりうるリスクを念頭に置いて、TPOに合わせた靴下選びが必要なのかもしれませんね。蛇足ですが、こういった靴下の選び方と併せて靴の履き方も重要であることを忘れないでください。たかが靴下でQOLが左右されることを知っていただけたら幸いです。

ライタープロフィール

【木嶋千枝(きじまちえ)】 Abeby 代表/大誠会内田病院

健康維持や健康寿命延伸には身体の基礎部分である足や靴が重要で、靴の履き方や選び方などの生活習慣が要なんだと声を大にする慢性疾患看護CNS。

自分らしいと思える時間を積み重ねてもらうためには足育が必要だと一念発起し、病院を飛び出し2019年Abeby起業。寄り添う看護を目指して取得した日本認定心理士や日本糖尿病療養指導士としての知識や技術を最大限に活かして、啓発活動や教育にも力を注いでいる。子どもとおとなの足靴カウンセリングサポートを群馬の自宅で開始。

Abeby(アベビー) ホームページ